レイバーノーツ大会参加報告会開催される

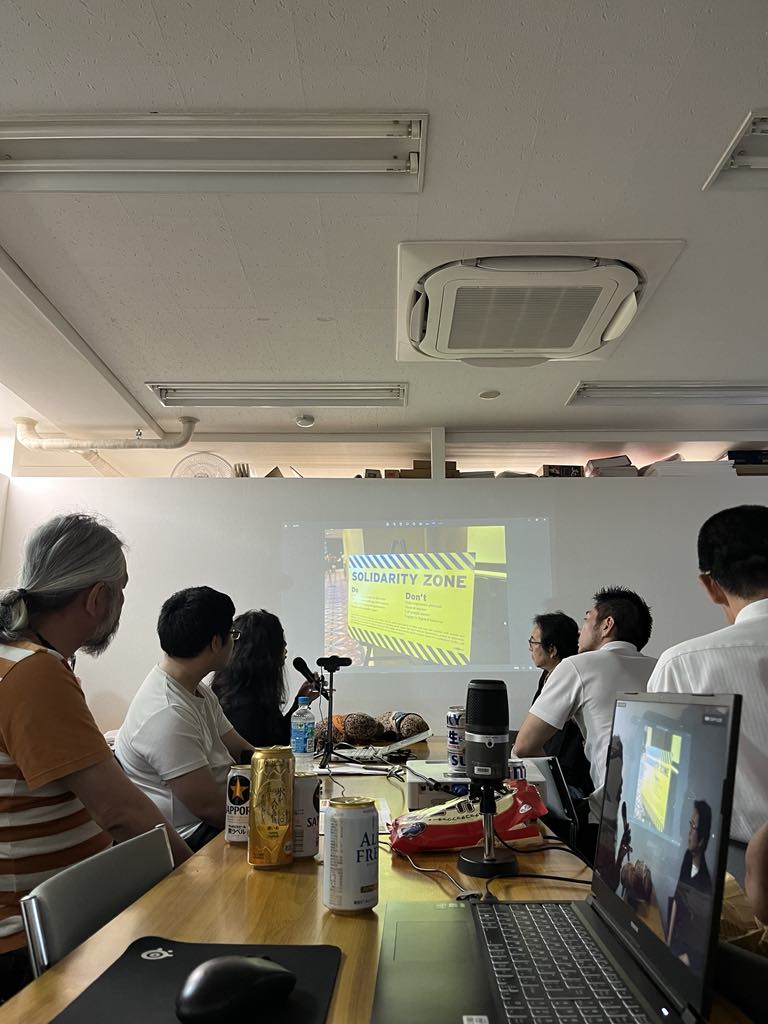

6月8日(土)15時よりユニオン運動センター会議室内で全国ユニオン主催レイバーノーツ大会参加報告会が開催された。シカゴにて4月19日~22日の3日間に渡って開催された本大会には全国ユニオンから3名が参加した。報告会当日は3名の参加者がそれぞれスライドを使った発表を行った後、全体で質疑応答が行われ活発な意見交換がなされた。冒頭挨拶は東京管理職ユニオン委員長でもある全国ユニオン鈴木会長、司会はプレカリアートユニオン清水委員長が担当した。本記事では報告会当日の様子を振り返りつつ、あらためてレイバーノーツ大会で触れたアメリカの労働運動の取り組みの意義と組合民主主義の大切さについて伝えたいと思う。

■実践的なワークショップの内容を報告

発表では、主にワークショップの内容について報告された。理論だけを語るのではなく、実践が大切。しっかりとひとりひとりとのコミュニケーションを大切にして運動を実践していく方法が報告された。「声を上げることは誰だって怖い。恐怖を捨てるのではなくみんなで怖がりながらでも前に進もう」、「しっかりとしたコミュニケーションに基づく個人的な信頼関係が団結の源になる」、「口は1つ耳は2つ」などさまざまな実践的テクニックが紹介された。また、労働運動の現場にフェミニズムをしっかりと根付かせていくことの大切についての報告もあった。日本の労働運動同様アメリカの労働運動も白人男性の為の運動であった時期があり、それを乗り越え市民的労働運動が実践されるに至っている。大会のネームカードには「he/him」「she/her」「they/them」と呼ばれたいジェンダー代名詞のステッカーを貼ることができるようになっていたこと、ジェンダーレストイレが導入されていたことについても報告された。

■日本の労働運動にはもっと音楽が必要だ

アメリカの労働運動と日本の労働運動の決定的な違いは音楽だ。大会でも音楽の実践的ワークショップ(作曲法など)が行われていたこと、大会内で音楽イベントが行われ、全体会の登壇者も、ストライキのワークショップの報告者も皆、思い思いに取り組む課題を曲にし訴えていることを実際に撮影してきた動画を共有しながら報告した。また、音楽のワークショップに日本からの数十名の参加団の内1名しか参加していないということについても問題提起をした。当たり前のことを言うようだが音楽は遊びではない。団結を生み出すツールとしてアメリカの労働運動では昔から積極的に用いられている。日本の労働運動で歌われる歌は世間一般の共感を生むものだろうか。作曲のワークショップなどを皆で行い、日本の運動の現場で歌われる音楽をアップデートしていくことの必要性を訴えた。

■労働運動は戦闘的であるべき

アジア大会では、はっきりと戦闘的な労働運動が大切であると言うことが確認された。場合によっては高速道路を封鎖する、インフラを止める等の戦闘的な労働運動を行わない限りグローバル化する大資本に対抗することはできない。「迷惑にならないように」と遠慮しながら行う直接行動では世の中は変えられない。当然、国によっては弾圧も熾烈だ。そんな中でも弾圧を怖れて行動を萎縮するのではなく、世界中で連帯してムーブメントを作りより活発にデモを行い、非暴力の抗議行動を組織していくことで労働者の権利を打ち立てる必要があることが語られた。レイバーノーツ大会初日にはガザのジェノサイドに対する抗議デモが行われ逮捕者も出たが直接行動により無事奪還に成功している。このことについて報告者は皆口を揃え直接行動の大切さと力について語った。

■民主的組合運動は現場のニーズを的確に把握し闘う力を生み出す

労働運動が官僚化することによる弊害は、様々なワークショップで語られたことだった。少人数で全体のことを決めてはならない、現場の問題に関心を払い1人1人が真に求める成果を勝ち取るための闘いの重要性が報告された。ワークショップでUAW民主化闘争を闘ったUAWD(Dはデモクラティックの頭文字)のリーダーは当初官僚化し役員体勢などの人事がまるで既定路線であり外からの立候補ができなくなっていた組合の現状をどう打開し再び闘う組合として蘇らせたのかを語った。官僚的な非民主的な労働運動は闘う力も弱く停滞する。なぜならば現場のニーズを正しく把握できず上から動員する運動が行われてしまいがちだからだ。3名の報告者は、みなこの民主主義の大切さに触れ報告を行った。そして、そのためには小さな会議を沢山開くことが大切だということも強調された。

■サービスモデルは組織を弱くする、ボトムアップ型労働運動の持つ大きな力

日本の個人加盟の労働組合が抱える共通の課題として、利用主義的な考え方とどう向き合うかというものがある。実はこの問題は民主主義の実践と裏返しの関係にあり、サービスモデルから組織化モデルへの転換というテーマははレイバーノーツ大会でも繰り返し語られた重要な論点の1つだ。少数の誰かが組合員のニーズを満たすために代わりにやってあげる労働運動には限界があると共に、それにより権力が1極集中してしまうという問題もある。「やってあげる」側が権力を握り、不均衡が加速するのである。単に少数に負担が偏らないためだけに利用主義と向き合うのではなく、真に民主的な組合運動を行うためにも利用主義とは対決しなければならない。そのためにも、1人1人の仲間を励ましともに学び、トレーニングを行う事がとても大切だ。労働相談の現場では「助けてあげたい」という気持ちが自然と湧き上がってきがちだが、決して代わりにやってあげる運動にならないよう厳しく戒めなければならない。利用主義を克服できない労働運動に未来はないことを報告した。

■自分が遭遇した問題からたぐり寄せどのように職場全体のニーズを捕まえるか

報告後の質疑応答では職場の組織化に悩む仲間からの質問も上がった。ハラスメントを受けているメンバーは少数で限られており、それを克服するために組織化をしようとしても中々共感を得られず上手くいかないといった内容だ。当日の参加者に限らず同様の悩みを抱える仲間は少なくないと思う。組織化は職場の1人1人と向き合いニーズを聞き出す努力なしには成功し得ない。しかしながら、ハラスメントの被害に遭うなど深刻な問題と向き合う状況においてはその辛さのせいで視野を広く持つことができなくなり自分の向き合う問題だけが職場の問題だと考えてしまいがちになってしまう。深刻なハラスメントが起こる現場で起きている問題は決してハラスメントだけではない。こんなときには職場の1人1人の声を聴き職場でみんな本当に困っていることを吸い上げて争点化する技術が必要になる。レイバーノーツの刊行する「職場を変える秘密のレシピ47」ではそういった場合のコミュニケーションの取り方についてノウハウが紹介されていることについて回答した。

■どうやって運動を広げていくか(対話を怖れてはならない)

質疑応答は対話の難しさをどう乗り越えるか、実際にどのように対話を実践していくかという点にも及んだ。直接行動などを行う際も周辺住民の理解と協力をなるべく得ることができるよう戸別訪問などでひとりひとりに理解を求め対面で会話をすることはとても重要だ。鈴木会長、清水委員長が過去に実際に行ったアクション前の挨拶回りなどのエピソードを交え、その効果や大切さ、自分自身も理解を求める対話の中で励ましの言葉を受けるなどし、エンパワーメントされたといったエピソードを紹介した。対話の恐怖には他者からの拒絶の恐怖も含まれる。闇雲にその恐怖と向き合えというのではなかなか取り組むことも難しい。対話のためのワークショップなどしっかりとしたトレーニングの場も必要ではないかという事も提案された。

報告会は当初の予定を大きく上回り、様々な議論が行われるなどし3時間近くにも及んだ。やはり組合の民主化、組織化は大きな関心を集める共通の課題だからだろう。これからも大会参加により学んだことを糧に皆で民主的で戦闘的な労働運動を実践していきたい。

稲葉一良(書記長)

【参考】

プレカリアートユニオンブログ

https://precariatunion.hateblo.jp/entry/2024/04/30/233818

労働運動を改革・活性化させる レイバーノーツ大会参加報告 4月19日~21日、アメリカ・シカゴ

【労働相談は】

誰でも1人から加入できる労働組合

プレカリアートユニオン

〒160-0004東京都新宿区四谷4-28-14パレ・ウルー5F

ユニオン運動センター内

TEL03-6273-0699 FAX03-4335-0971

メール info@precariat-union.or.jp

ウェブサイト https://www.precariat-union.or.jp/

ブログ https://precariatunion.hateblo.jp/

Facebook https://www.facebook.com/precariat.union

twitter https://twitter.com/precariatunion

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCAwL8-THt4i8NI5u0y-0FuA/videos

LINE労働相談 https://page.line.me/340sctrx?openQrModal=true